4月頭に妙見菩薩を詣でてみました。

今回訪れたのは高崎市のその名も「妙見寺」。ちょうど桜が満開~散り際で綺麗でした。

妙見寺の門柱

妙見寺の門柱

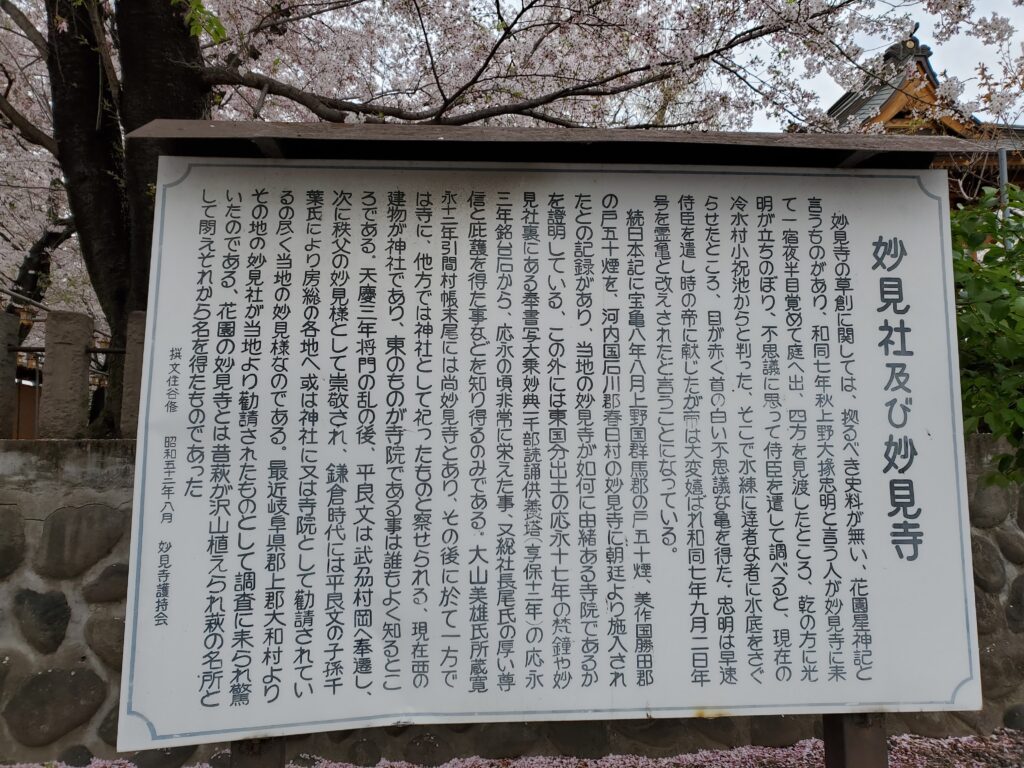

妙見寺由緒書

妙見寺由緒書

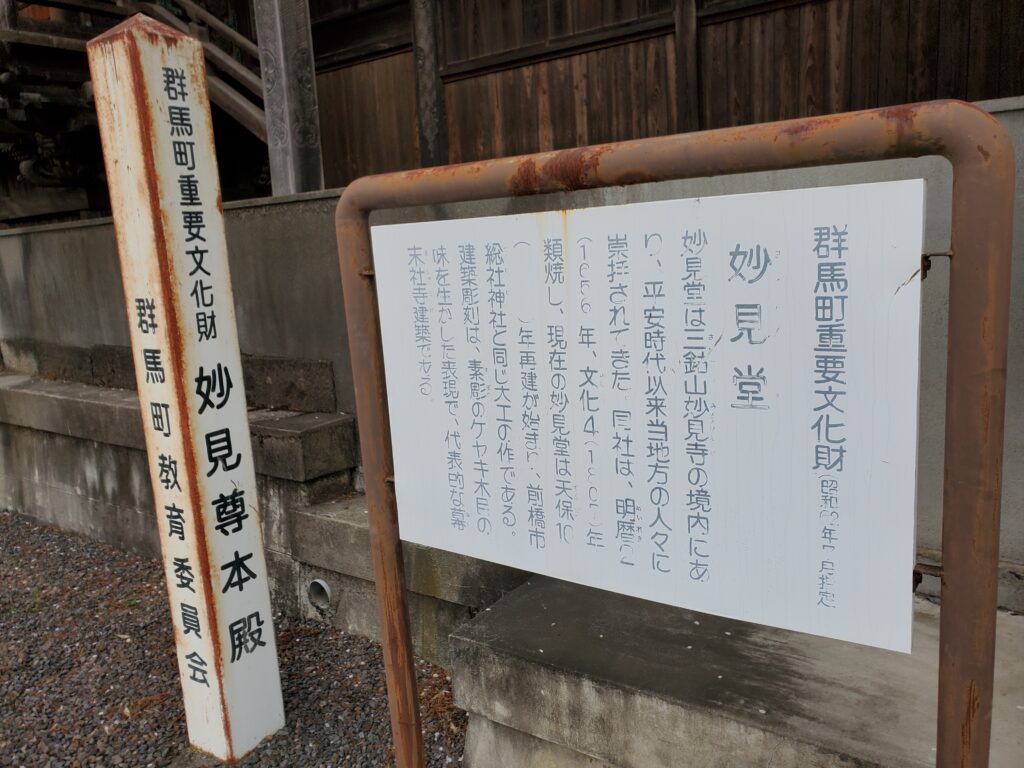

妙見寺文化財案内板

妙見寺の桜

妙見寺の桜

妙見寺の桜

妙見寺の桜

妙見寺の桜

妙見寺の手水舎

妙見寺の手水舎後ろにあった祠

妙見寺

妙見寺

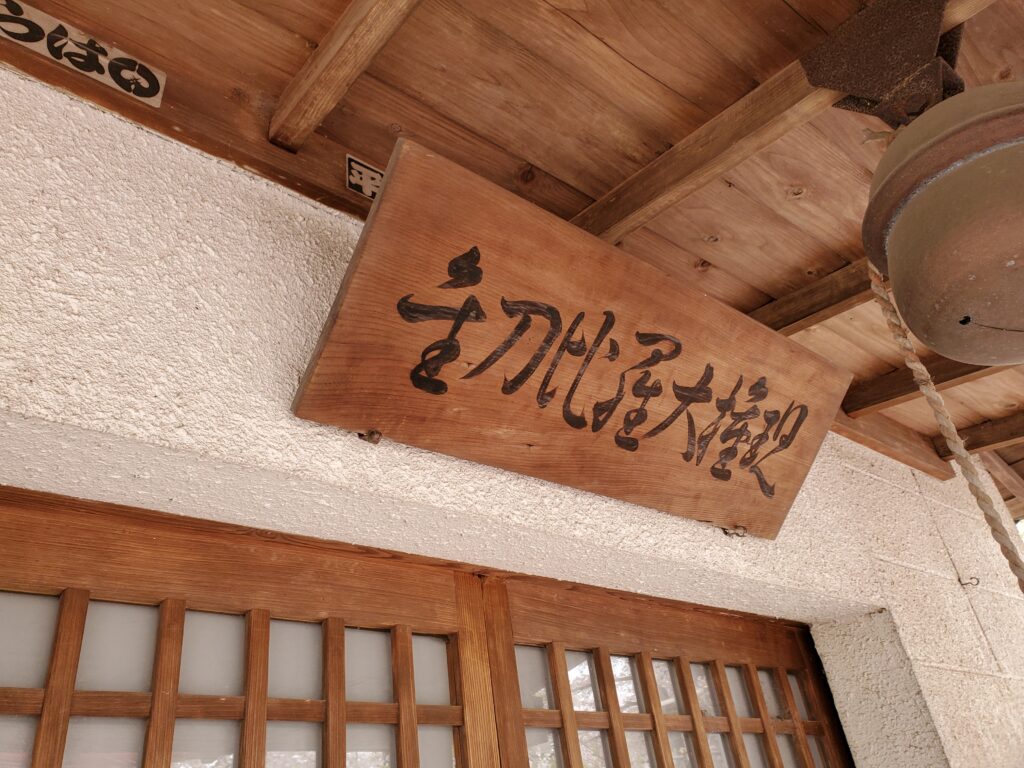

妙見寺の額と梁

妙見寺と桜

妙見寺と桜

妙見寺本殿の柱、彫刻が見事

妙見寺本殿、彫刻が見事

妙見寺本殿、彫刻が見事

妙見寺本殿、彫刻が見事

妙見寺本殿裏手、「妙」の文が見える

妙見寺本殿裏手の祠群

妙見寺本堂と桜

妙見寺本堂

妙見寺本堂の山号の額

妙見寺本堂の種字

妙見寺の観音菩薩像(延命観音)

妙見寺本堂の地蔵菩薩像

爲諸幼精霊菩提

妙見寺の観音菩薩像(救世観音)

妙見寺の観音菩薩像

妙見寺境内社、金刀比羅大権現

妙見寺境内社、金刀比羅大権現

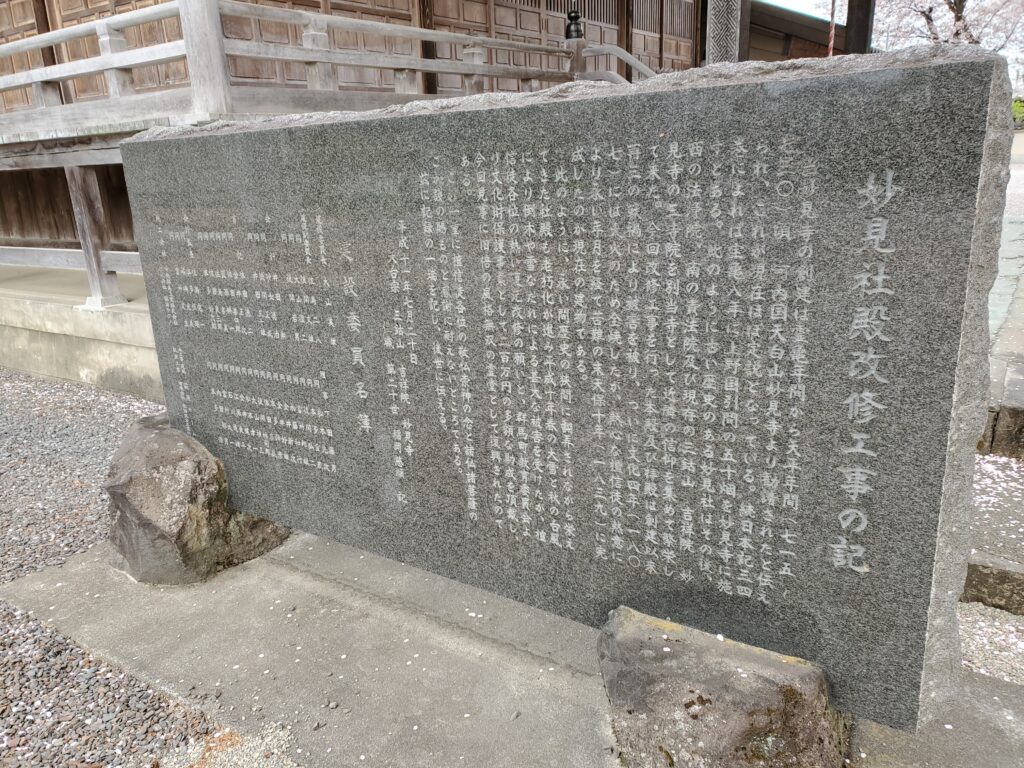

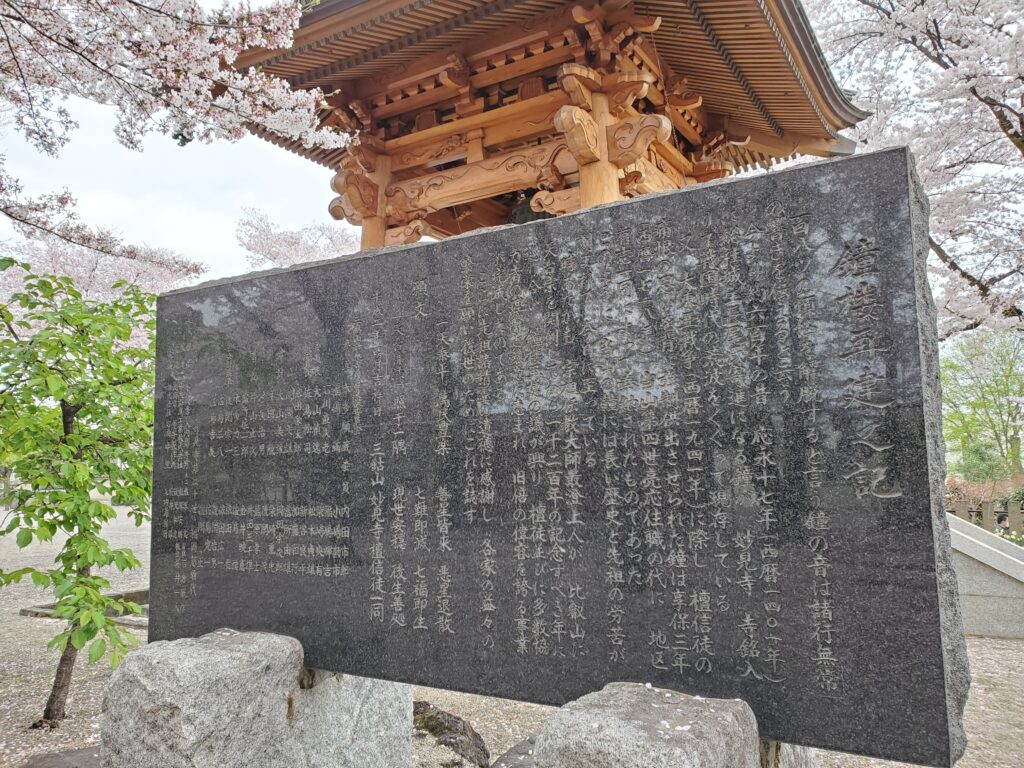

妙見寺鐘楼由緒書

妙見寺鐘楼

妙見寺について案内板の説明等から軽くご紹介を。

創建は不詳ながら、霊亀年間~天平年間(715~720年)頃に河内国天白山妙見寺より勧請されたと伝えられているそうです。

また、伝説では和銅7年秋に上野国大掾藤原忠明が妙見寺に来て宿泊し、夜半に目が覚めて庭に出て四方を見渡すと乾(北北西)の方に光が立ち上っていた。不思議に思って侍臣を遣わせ調べると、冷水町の小祝池からと分かった。池の水底を探させると、目が赤く首の白い珍しい亀を得た。これを時の帝に献上したところ大変喜ばれ、同年9月2日に元号を霊亀に改められた、とのこと(『花園星神記』より)。

延暦16年(797年)に成立した『続日本紀』に妙見寺に関する記述があることから、その頃から存在していたと考えられるため古いお寺と言えるかと。

平良文により秩父神社に勧請された他、鎌倉時代にはその子孫の千葉氏により房総半島の各社(千葉神社など)にも勧請されたとのことです。

なお、 Wikipediaに拠ると

羊妙見とも呼ばれ、多胡碑の「羊」との関連を指摘する向きもある。

とのことですが、境内でそれらしき痕跡を見付けることはできませんでした。残念。

あと、境内に観音様が多かったですね。